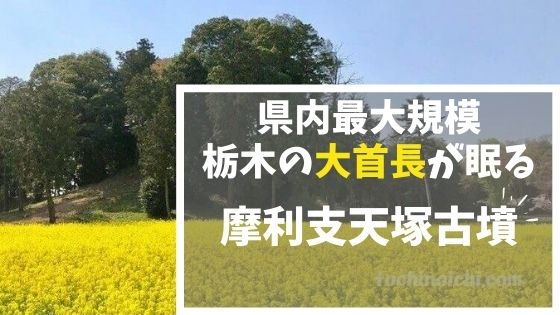

栃木県小山市

『摩利支天塚古墳』

栃木県民からは摩利支天様とも呼ばれている摩利支天塚古墳は、小山市の飯塚地区にある、県内最大級の前方後円墳です😊

すぐそばには、同じく県内最大級の前方後円墳として知られる琵琶塚古墳があり、この2つの古墳のそばには資料館も建てられています。

こちらのブログでは、摩利支天塚古墳の歴史や古墳の様子についてご紹介させて頂きます。

摩利支天塚古墳は入り口の場所が少しわかりづらいと思いますので、資料館の方に車を停めて歩いて行かれた方が分かりやすいかと思います。

以下の基本情報には、資料館の方の住所を記しておきますのであらかじめご了承ください。

[aside type=”boader”]【基本情報】

摩利支天塚・琵琶塚古墳資料館

| 住所 | 栃木県小山市大字飯塚335 |

| 電話番号 | 0285-24-5501 |

| 駐車場 | 古墳下の鳥居のそばに 駐車スペースがあります または資料館の駐車場 をご利用ください |

| アクセス | マップを開く |

摩利支天塚古墳下の

↓鳥居のそばの駐車場↓

↓資料館駐車場↓

栃木の人気宿検索

栃木県のどこに旅行したいですか?

摩利支天塚古墳

摩利支天塚古墳は小山市の大字飯塚に入りする巨大な前方後円墳で、墳丘長は117m、栃木県内では三番目の規模を誇ります。

ちなみに県内で一番大きなものは、栃木市にある吾妻古墳で、墳丘長は127.85m

二番目に大きいのが摩利支天塚古墳のそばにある琵琶塚古墳で、墳丘長は123mです。

↓琵琶塚古墳↓

この3つの中で最も古いのが摩利支天塚古墳であり、その出現は5世紀末または6世紀初頭。

その後続けて、6世紀初頭に隣接する琵琶塚古墳が築かれ、6世紀後半になって吾妻古墳が築かれたものと考えられているそうです。

このように巨大な前方後円墳は首長墓と言って、これは名前からも分かるように、その地域で権力を持っていた首長の墓という意味です😊

摩利支天塚古墳はかつての栃木県に該当する下毛野の首長の墓と考えられており

裏を返せばこの頃下毛野の中心がここ小山市飯塚付近であったということを意味しています。

首長墓は首長が代替わりをするたびに近くに築造される傾向にあり、摩利支天塚古墳と琵琶塚古墳はまさにその関係にありますね。

また、これらの西側の台地上には飯塚古墳群という100基以上の古墳群があり、2つの巨大古墳ともつながりがあるものと考えられています。

下毛野と中心地の変化

ここ下毛野はかつて、畿内の大和王権にとって、東日本の抵抗勢力であった蝦夷に対する前線基地として重要視されていた場所でした。

そして、もともとその下毛野の中心は現在の宇都宮市付近とされており、西暦450年ごろに現在の宇都宮市に築造された笹塚古墳や塚山古墳がそれを示しているのですが

その後小山市に突如として出現したこの摩利支天塚古墳は、その中心が宇都宮市から小山市へと南下したことを示しています。

この理由として考えられているのが、摩利支天塚古墳が水田耕作に適した思川と姿川の合流する台地上に築かれていることと、すぐそばを東山道が通っていたということ。

東山道は畿内と東北を結ぶ重要な道であり、ここ小山市はかつて陸路の重要な場所であったものと考えられています。

また奈良時代に入ると、政治の中心である下野国府や、宗教の中心である国分寺や国分尼寺もこの周辺に置かれました。

このように、摩利支天塚古墳の出現は、当時の栃木県の歴史を紐解く上でも非常に重要な存在であることがわかります😊

ちなみに余談ですが、下毛野という名前は、西暦715年に国名を2字で書くように定められてからは、下野と書くようになりました。

古墳の様子

摩利支天塚古墳の様子をご紹介します。

こちらが古墳の正面入り口となりますが、摩利支天尊と書かれた鳥居が建てられています。

実は摩利支天塚古墳の上には、小山市飯塚の天台宗の寺院台林寺に附属する摩利支天社があり、こちらが古墳の名前の由来となっています。

この鳥居のすぐそばには立派な桜の木が何本も植えられており、春のちょうど見頃の時期に足を運ぶと大変綺麗に咲いていました😊

この鳥居をくぐると、摩利支天塚古墳の上へと続いていく階段があります。

階段を登ると、古墳の真ん中の緩やかな場所に2つ目の鳥居がありました。

この鳥居のそばには石灯籠が建てられ、それより更に手前には、天台宗の菊紋と思われる石が左右に置かれていました。

その先に進むと最後に少し階段があり、後円部墳頂に摩利支天社が鎮座しています。

ここ摩利支天塚古墳の被葬者は、かつて下毛野国をはじめて統括した大首長だったのではないかとも言われています。

実際に足を運んでみると、本当に大きくて立派な前方後円墳なので、中ではかなり位の高い方が眠っているのでしょう。

すぐ隣にある琵琶塚古墳と違って、こちらには沢山の木々が生えており、非常に神聖な雰囲気を感じられる場所でした。

その琵琶塚古墳と摩利支天塚古墳のまわりでは、毎年春になると沢山の菜の花が見事に咲いて、古墳を華やかに彩ります。

また、摩利支天塚古墳のそばを通る道には100本以上の思川桜も植えられていて、毎年春になると大変綺麗な景色が広がっています😊

すぐそばには摩利支天塚古墳と琵琶塚古墳に関する資料館もありますので、是非そちらも併せてご覧になってみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。