栃木県栃木市出流町

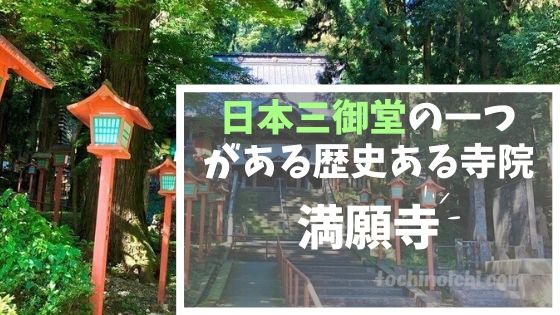

『出流山満願寺』

こちらの満願寺のある出流町という場所は、人口200人にも満たないとても小さな町で

周りは豊かな自然に覆われており、満願寺の境内にも度々鹿などの動物が現れるそうです😊

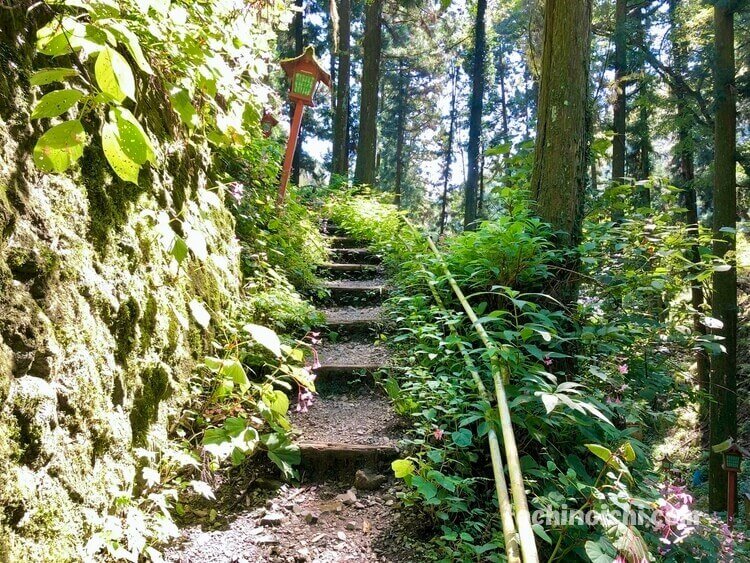

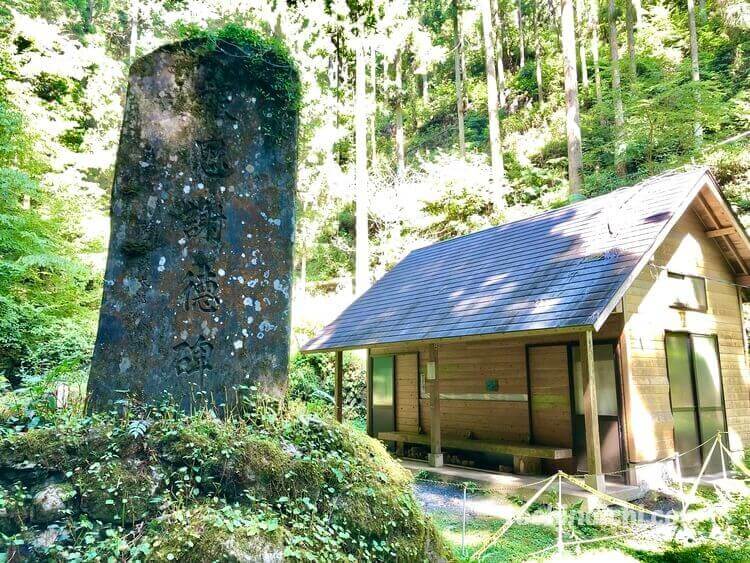

↓満願寺奥の院までの道中↓

そんな神聖な空気に包まれている出流山満願寺は、創建約1250年を誇る古刹で

奥の院は鍾乳洞になっており、参拝すると子授けのご利益もあるとされています。

こちらのブログでは、出流山満願寺の歴史や、奥の院までの道のりもご紹介させて頂きます。

[aside type=”boader”]2019年10月に発生した台風19号に伴う土砂災害の影響により、奥の院へと続く参道は通行止めとなっていましたが、2022年元旦より奥の院参拝が再開したそうです😊

[/aside] [aside type=”boader”]【基本情報】

| 住所 | 栃木県栃木市出流町288 |

| 駐車場 | 広い駐車場があります |

| 電話番号 | 0282-31-1717 |

| アクセス | マップを開く |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

↓駐車場↓

栃木の人気宿検索

栃木県のどこに旅行したいですか?

出流山満願寺の歴史

出流山満願寺は真言宗智山派の寺院で、765年に勝道上人が創建したと伝えられています。

勝道上人は、初めて日光開山の偉業(男体山の登頂)を成し遂げたとされる僧侶であり

ユネスコ世界遺産の日光二荒山神社を創建した人物としても知られています😊

男体山の山頂には、登頂に成功した際に建てられた二荒山神社奥宮があります。

↓日光二荒山神社奥宮↓

男体山は、今でも山頂まで5時間半もの時間を要する大変険しい道が続く山なので

当時まだ道もない森の中をのぼっていくその道のりは、相当大変であったそうです。

勝道上人と奥の院

奥の院の十一面観音菩薩像

満願寺では、本堂から更に奥へと進んだ先に奥の院があり、そこには鍾乳洞と、鍾乳石によって自然にできた十一面観音菩薩像があります。

この鍾乳洞の存在は古くから知られており、1000年以上前から、この場所でお参りをすると子宝を得るという言い伝えがありました。

そして734年、当時子宝に恵まれず悩んでいた現在の知事にあたる下野国司もその話を聞きつけ

その妻がその場所へ21日間こもり祈った結果、翌年に男の子を授かり、この子がのちに勝道上人になったと伝えられています😊

勝道上人は県内の数々の神社や寺院と関わりのある人物として知られていますが、中でも満願寺は特にゆかりのある場所なのです。

入り口から本堂まで

出流山満願寺の境内はとても広いので、まずは入り口から本堂までの様子をご紹介します。

まず、車で満願寺へと向かうと初めに見えてくるのが、この立派な仁王門です。

こちらの仁王門は1735年に建立されたもので、市指定文化財となっています😊

↓満願寺仁王門↓

門の両脇には、力強さを感じられる迫力ある仁王像が置かれ、門を守っています。

仁王門を超えると、1715年に建立の薬師堂があり、こちらでは薬師如来が祀られています。

↓1715年建立の薬師堂↓

薬師如来は、薬壺を持ち、病気を治す仏様として知られており、この出流山満願寺の薬師堂は厄除けや眼病平癒に霊験があるそうです😊

薬師堂を超えると、山の水が流れる水路があり、ピンクの可愛らしい花が咲いていました。

こちらは秋海棠という花で、毎年8月ごろに見頃を迎え、境内の様々な場所で咲いています😊

この先の階段を登ると本坊(寺務所)があり、御朱印はそちらでいただくことが出来ます。

↓本坊(寺務所)↓

本坊の奥は少し広い場所になっており、もう少し先に本堂があります。

日本三御堂の本堂

現在の出流山満願寺の本堂は、大火によって焼失してしまったものを、1764年8月に再建したものと伝えられています。

八間四面入母屋造りで、ふきおろしの屋根の唐破風の向拝が付いており

三手先竜の見事な彫刻がほどこされた本堂は

筑波山の大御堂、奈良の輿福寺大御堂と共に

日本三御堂の一つと言われています😊

↓満願寺本堂↓

個人的に、この満願寺の本堂を見た時には、そのあまりの迫力に大変感動しました。

足を運ばれます際には、是非じっくりとご覧になってみてください😊

本堂から奥の院まで

本堂の右手に行くと、出流山満願寺の奥の院へと続く山道の入り口があります。

奥之院まで行くには、本堂から始まる山道を約1.3Km歩いて登っていく必要があります。

ここから先の道は更に自然が豊かで、空気も大変新鮮に感じられました😊

この山道にも秋海棠が咲いているのですが、お寺の方にお話を聞いたところ、山に住む鹿はこの秋海棠を食べに来てしまうそうです。

山道には燈籠が建てられており、それを日の光が照らす様子が大変綺麗で、山の緑に包まれながら気持ちよく歩いて行けました。

途中、段差がある場所もありますので、転ばないようにご注意ください。

山道をしばらく歩いていくと、休憩所のある奥之院の足元まで来ました😊

こちらには、滝行にも使われる大悲の滝があり、そこから見上げた先に山の崖に懸造りで建てられた奥の院があります。

大悲の滝

懸造りとは、京都の清水寺に代表されるような斜面に造る建築技法です。

↓奥の院(左上)と大悲の滝(右下)↓

ちなみに、佐野市にある磯山弁財天も見事な懸造りが見られる人気スポットです😊

奥の院

奥の院へと続く階段は、滑る可能性もありますので、のぼる際には十分にご注意ください。

この階段をのぼると懸造りの足元が見え、間もなく奥の院へと到着します。

上っているときには、よくこんなところに建物が立っているな…という印象ですが、いざ奥の院に到着するとかなりしっかりとしています。

こちらの場所から、舞台の外や岩肌側の舞台裏側をのぞいてみると、本当に崖の斜面にしっかりと建ってることがわかります😊

そして、奥の院の舞台を進むと、右手に観音の霊窟になっている鍾乳洞があり

こちらの十一面観音菩薩で拝むと子授け・安産・子育てのご利益があるとされています。

この十一面観音菩薩は、鍾乳洞の中で長い年月をかけて自然にできたもので、こちらから見られるのは後ろ姿だそうです。

岩の隙間からは水が流れており、とても神聖な空気を感じられました😊

最後に

こちらでは、栃木市の自然豊かな場所にある満願寺をご紹介させて頂きました。

なお、こちらの満願寺のある出流町は出流そばが大変有名で、出流山満願寺へと続く道の途中にはいくつかの蕎麦屋が立ち並んでいます。

満願寺へ足を運ぶ機会があれば、是非お蕎麦の方もいただいてみてください😊

満願寺にきたら、なにがなんでも出流蕎麦❗️

— 熊五郎 (@3793MiyaChan) March 27, 2018

手打ちそば『いしやま』さんで十割蕎麦 いただきました😀

香りもよく大変美味しゅうございました😆 pic.twitter.com/BXr7SWbUTu

最後まで読んで頂きありがとうございました。