栃木県真岡市

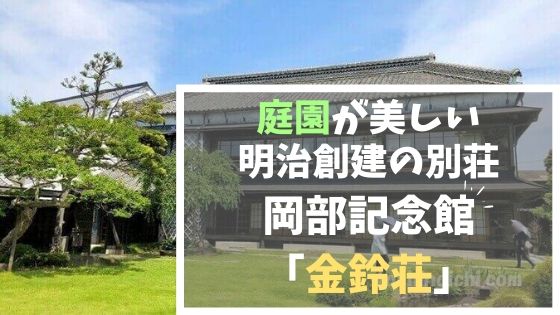

『岡部記念館・金鈴荘』

岡部記念館・金鈴荘は、明治時代の中期に建てられた貴重な建物で、現在は栃木県の有形文化財にも指定されています。

道の反対側には久保記念館があり、その隣に市営の無料駐車場がありますので、金鈴荘へお越しの際はそちらをご利用ください😊

こちらのブログでは、岡部記念館・金鈴荘の歴史や、施設をご紹介させて頂きます。

栃木の人気宿検索

栃木県のどこに旅行したいですか?

岡部記念館・金鈴荘の歴史

岡部記念館・金鈴荘は、もともとは江戸時代から呉服店を営んでいた岡部家が所有していた別荘で、昭和27年までは岡部家関係者の接待や呉服の展示会場として利用されていました。

その後は、昭和63年3月まで割烹料理店として利用されていましたが、現在は栃木県の真岡市がその管理をしながら無料で公開されています。

広さ1600平方メートルにも及ぶ美しい回遊式庭園と、年月を感じさせる家屋の外観・内部はとても見ごたえがあります😊

ちなみにこの金鈴荘は、建築材料の収集から始まり、大工や指物師(家具や器具を作る職人)を3年間東京で修業させるなどしたため

なんと、最終的な完成に至るまでには10年以上もの歳月がかかったそうです。

蔵造りとなまこ壁(海鼠壁・生子壁)

金鈴荘は木造二階建てで、中の材料にかなりこだわって作られている他、外側を徹底した防火土蔵造のなまこ壁(海鼠壁・生子壁)とする燃えづらい構造になっています。

なまこ壁とは、壁面に四角く平らな瓦を並べて張り、その継ぎ目を漆喰でかまぼこ型に盛り上げた壁のことで、蔵(土蔵)を建築する際などにこのなまこ壁で仕上げる方法が用いられます。

上の写真で壁面が格子状になっている部分がなまこ壁で、盛り上がった形がなまこに似ていることからなまこ壁と言われているそうです。

有名な場所では、金沢城の壁面もこのなまこ壁の技法で仕上げられています😊

金沢城のなまこ壁✨

— HARUKA (@HARUKA21720786) November 13, 2017

こういう模様したものメッチャ好き💕 pic.twitter.com/5S6lHpYEzF

この目地部分をわざわざ漆喰で盛り上げて仕上げるのは、壁の補強をし、目地部分から水が浸透して瓦の剥離を早めるのを防ぐためで

更に岡部記念館のように瓦を斜めにしいているのは水はけをよくするためで、この斜めに張る方法が一般的な方法として広まっていきました。

なお、同じ栃木県の栃木市は蔵の街として親しまれ、現在も約200もの蔵が残されていますが

そのほとんどが土蔵で、これは建物の基本骨格を木造とし・壁や屋根を土で塗り固めて仕上げた蔵のことを言います。

↓とちぎ蔵の街美術館↓

近世以降は土蔵だけではなく、店舗や住居にもこの技法が使われ、この様式で作られた建物は土蔵造り・蔵造りなどといわれます

以上を踏まえると、蔵造り・なまこ壁の岡部記念館が、いかにこだわりを持って作られているかがよくわかるかと思います😊

施設紹介

金鈴荘は内部も無料で公開されています。

玄関で靴を脱いで上がり、右側を見てみると、家の端まで長い廊下が続いています。

廊下の横には計4部屋の畳の間があり、玄関側から奥に向かって、さつ木の間、ぼたんの間、あじさいの間、ゆきの間、となっています。

また、玄関側から見て、さつ木の間の奥には広さ8帖のきくの間もあります。

なお、部屋の床の間は全て唐木三大銘木と言われる黒檀・紫檀・鉄刀木を使用して作られているそうで、本当にこだわりが凄いです。

畳の上にあがることも出来ますので、もし実際に足を運ばれます際には、是非じっくりとその内装を見てみてください😊

最後まで読んで頂きありがとうございました。