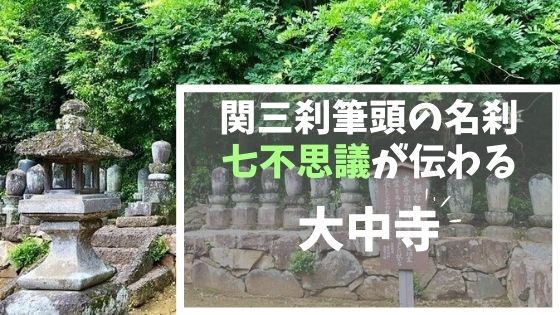

栃木県栃木市

『大中寺』

あじさいの名所として親しまれる、太平山の自然に囲まれている名刹です。

ここ大中寺の6世住職を務めた快叟という人物は、越後国を統一したあの上杉謙信の叔父であったことでも知られています。

また、大中寺さんと言えば、古くから伝わる七不思議がとても有名で、この近辺に住む小学生であれば、きっとこの大中寺さんへ来て七不思議の話を聞いたことがあるはず😊

こちらのブログでは、大中寺の歴史や、御朱印情報、七不思議をご紹介させて頂きます。

[aside type=”boader”]【基本情報】

| 住所 | 栃木県栃木市大平町西山田252-1 |

| 電話番号 | 0282-43-2116 |

| 駐車場 | 30台 |

| アクセス | マップを開く |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

↓駐車場↓

お寺入り口の駐車場

お寺入り口の駐車場

少し上がった場所にある駐車場

少し上がった場所にある駐車場

栃木の人気宿検索

栃木県のどこに旅行したいですか?

大中寺の歴史

大中寺本堂

大中寺が創建されたのは、1154年から1155年までの久寿年間のことだそうで、もとは真言宗のお寺として開かれました。

その後は一時衰退していたものの、1489年に領主の小山成長が曹洞宗の僧である快庵妙慶禅師を開山に招き再興。

この際に曹洞宗の寺院となりました。

前述の通り、ここ大中寺の6世住職は上杉謙信の叔父であったことから、謙信は北関東に進出した際に大中寺を厚く保護し、1561年には当時焼失していた伽藍の修復を行っています。

また、上杉謙信と言えば、戦国時代の世において屈指の戦上手で、軍神とまで称えられた人物ですが、その謙信に負けず劣らず戦が上手かったのが、北条氏三代の北条氏康。

かつて、敵の十分の一兵で戦に勝利したとも伝えられている北条氏康が、上杉謙信と和議を結んだのも、この大中寺であると伝えられています。

その後大中寺は、再び火災の被害に遭うものの、1575年に再建。

1591年には、関東曹洞宗の人事統括である僧録職を命ぜられ、寺領100石を与えられます。

徳川家の信任も厚く、江戸末期まで、天下の曹洞宗寺院の管理にあたる三寺院(関三刹)の筆頭の寺院として天下に号令する地位にありました。

大中寺の七不思議

ここ大中寺に言い伝わる、中にはちょっと怖いものもある七不思議についてご紹介します。

境内にはそれぞれの場所に説明書きがありますので、もし足を運ばれた際には、是非1つ1つご覧になってみてください。

東山一口拍子木

大中寺の東の山で拍子木の音が一回だけ鳴ると必ず寺に異変が起こると伝えられており、その音は住職にしか聞こえなかったといわれています。

ちなみに拍子木とは、拍子を取るための木の音具のこと。誰もいない山の中で、いったい誰が鳴らしていたものなのでしょうか。

馬首の井戸

晃石太郎という人物が戦いに敗れて、大中寺に逃げ込んで助けを求めたものの、住職はここは敵も味方もない場所であるため匿うことはできないと拒否されてしまいます。

すると晃石太郎は愛馬の首を斬ってこの井戸の中に投げ入れ、自身も切腹してしまいました。

それからというもの、井戸をのぞき込むと馬の首が浮かび上がったり、いななき聞こえたりするようになったということです。

この晃石太郎という人物は、皆川広照の家臣である関口但馬の側近を務めた人物であり、広照の妻を安全な場所へ送り届けた帰りに敵に見つかり、大中寺に逃げ込んだようです。

また、このときの大中寺の住職は晃石太郎の叔父であったため、それを頼りに来たものの、助けてもらえなかったという悲しいお話しです。

不開の雪隠

先ほどの晃石太郎がここ大中寺へ来た際、自身の妻も一緒で、妻も太郎の後を追ってこの大中寺へと逃げ込みます。

敵に見つからないように、この雪隠へ籠もってその場をやり過ごしますが、夫が亡くなったことを知ると自らも自害。

それ以降この場所は開けられたことがなく、雪隠には奥方の生首が現れると言われたそうです。

不断のかまど

ある修行僧が、疲れたためこのかまどの中に入って居眠りをしていると、そうとも知らず寺男が火をたきつけたため亡くなってしまいました。

その後、夢枕にその修行僧が現れ、火さえついていればこんなことにはならなかったと言ったので、それ以降はかまどの火を絶やさなくなったと言い伝えられています。

油坂

ある学僧が、燈火欲しさに本堂の燈明の油を盗んで追われ、逃げたところ、この階段から転げ落ちて亡くなってしまいました。

それからというもの、この階段を上ったり下りたりすると不吉なことが起こったそうです。

枕返しの間

ある旅人が大中寺にてひと晩泊まらせてもらった際、本堂の一角にある座敷で本尊の方に足を向けて寝たところ、翌朝目が覚めてみると頭が本尊の方を向いていました。

これに限らず、この座敷で寝ると翌朝には必ず頭と足の向きが逆さまになってしまうそうです。

本尊に足を向けて寝るというのは失礼なことではありますが、他の七不思議がと比較するとちょっとほっこり感さえ感じるようなお話しですね。

根なしの藤

根なし藤は、上田秋成の『雨月物語』にある『青頭巾』の話に関係する七不思議です。

青頭巾を要約すると、次の通りです。

時は、まだここが真言宗のお寺だったころ、住職が可愛がっていた稚児が急の病で亡くなってしまいますが、その遺体を葬らず、ついにはその肉を喰らい鬼となってしまいました。

その話を聞いたて寺へと訪れたのが、大中寺を再興することとなる快庵妙慶禅師で、寺へと赴きひと晩を過ごします。

すると、夜になり鬼と化した住職は快庵を喰らおうとしますが、その姿が見つからず、ついには己の浅ましい所業を悔いて懺悔しました。

快庵は、その住職に青頭巾を被せ、一つの句を与えてその意味を考えるよう諭します。

それから翌年になって、快庵が再び大中寺を訪れてみると、そこにはその句を繰り返しつぶやく住職の姿がありました。

快庵が藤の木の杖で住職を打ち据えると、たちまち姿は消えて骨と頭巾だけが残りました。

その後、住職を手厚く葬った快庵が、その藤の木の杖を地面に刺して寺の繁栄を祈願したところ、根が生えて藤の大木となったということです。

御朱印

大中寺の御朱印です。

太平山大中寺

— KAZ (@KAZ_0899) June 19, 2018

上杉謙信と北条氏康の

和睦したお寺とのこと。

昔は曹洞宗寺院を管理する

関三刹の筆頭寺院として栄えていたようです。

『静』という文字がピッタリな境内。

こちらには七不思議があります。

なかなかミステリア~ス😁😁😁

#栃木市

#大中寺

#七不思議

#御朱印

#あじさい pic.twitter.com/CpWMt45F15

ご住職様が不在の場合は御朱印をいただけないとの情報があったのですが、先日足を運んだ際には、そもそも都合により御朱印の記帳はできませんという張り紙がされていました。

現在御朱印をいただくことが出来るかどうかは、直接お寺の方へお尋ねください。

境内紹介

大中寺の境内の様子をご紹介します。

こちらが、大中寺の正面入り口。山門に向かって約100メートルほど進んできいます。

このすぐそばに駐車寿があり、右手に進んだ方にも広い駐車場があります。

太平山はあじさいの名所として知られており、こちら大中寺さんの参道にもあじさいが沢山植えられていて、名所として親しまれています。

大中寺と紫陽花 pic.twitter.com/GdT9ezUnA0

— マッシー (@M_SSHI77) June 24, 2020

同じく太平山にある、太平山神社へと続くあじさい坂の方もあじさいが綺麗ですので、気になる方は是非足を運んでみてください😊

そして、参道を進んだ先にある山門は、皆川城の裏門である搦手門を1616年に移築したものと伝えられており、大変貴重なものです。

この山門に掲げられた扁額には、右から道林法席と記されており、静かな仏法修行場を意味する言葉であるとのこと。

その左に書かれている小さな五文字は東皐越杜多と記されており、日本の篆刻の祖と云われる東皐心越の真筆ということです。

山門をくぐった先にもあじさいが植えられていました。緑がいっぱいで気持ちが良い場所ですが、雰囲気はとても厳かです。

ここを少し進むと、右手には地蔵堂があり、中に安置されている木像地蔵菩薩半跏像は大平町の指定文化財。もとは、大中寺の西南にあった円福寺に安置されていたものだそうです。

そして、先ほどのあじさいがあった通りを正面に進むと油坂がありますが、そちらは七不思議の通り上り下りが危なく禁止となっているので、少し回り道をして本堂へ。

本堂をじっくりと見てみると、左右の柱に施されている彫刻が大変すばらしいです。

波打つ様子からは流動性が感じられ、非常に細かい彫刻がびっしり。今まで県内の色々な寺院、神社の建物を拝見してきましたが、その中でもかなり印象に残る本堂でした。

小学生のころ、ここで情操教育を受けた際には七不思議の方ばかりに気をとられていましたが、改めてじっくりと境内を見てみると、まわりの自然も相まって本当に良いお寺です。

この本堂を正面に見て左手に進むと、正面には快庵禅師をまつる開山堂があります。

こちらの開山堂を守る龍神は、2020年2月に修復が終わったばかり。

眼光鋭く、今にもそこから飛び出して、動き出しそうなほど綺麗な状態でした。

そして、この開山堂を左手に進むと、その奥に歴代住職のお墓と、前述した七不思議の一つ、根なしの藤があります😊

以上、大中寺についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

近くにある太平山神社もとても良い場所ですので、是非併せてご覧になってみてください。

ちなみにこの境内には、不開の雪隠の近くにもう一つ建物があったのですが

そちらを守る狛犬が、大変年季を感じられるもので、さらにとても可愛らしかったので最後に紹介しておきます。

おそらく周りは風化によって丸みを帯び、苔が生し、何とも味のある狛犬でした。

狛犬が好きな方は是非見てみてください😊

最後まで読んで頂きありがとうございました。