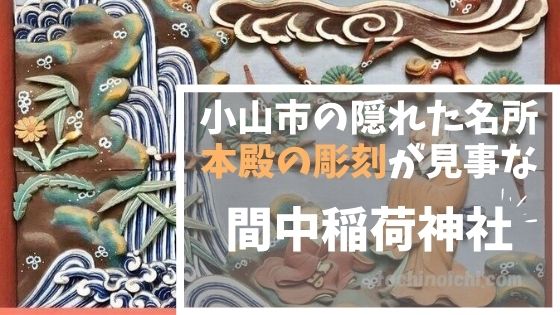

栃木県小山市

『間中稲荷神社』

小山市の間中に鎮座するこちらの神社は、地元の方々からは桜の名所として親しまれています😊

拝殿の木鼻に施された龍や獅子の彫刻は大変迫力があり、本殿には中国の故事などの精巧な彫刻が施され小山市の文化財に指定されています。

こちらのブログでは、間中稲荷神社の歴史や境内の様子をご紹介させて頂きます。

[aside type=”boader”]【基本情報】

| 住所 | 栃木県小山市間中1369 |

| 駐車場 | 有 |

| アクセス | マップを開く |

栃木の人気宿検索

栃木県のどこに旅行したいですか?

間中稲荷神社の歴史

小山市にある間中稲荷神社の歴史について、その創建年代については不明とされていますが

ここ間中の地で古くから信仰されてきた神社であり、西暦1708年には、祭祀を司る官庁である京都神祇官から、神社における神階の最高位である正一位の称号を与えられました。

主祭神は稲倉魂命で、稲倉魂命の使いである狐は木製で、その前に小さな石製の狐もいます。

なお、稲荷神社は江戸時代に入ってから全国各地に勧請されるようになり、大きなものから小さなものまで全て含めると3万社をはるかに超える数になったと言います。

そのためここ間中稲荷神社も、江戸時代に入ってから、総本社である京都の伏見稲荷大社より神霊の勧請を受けたものであると推察されます。

拝殿・本殿の彫刻

拝殿に施された龍の彫刻

ここ間中稲荷神社は、栃木の県道33号線を走っているとふっと現れる神社で、拝殿・本殿に施されている彫刻は見ごたえがあります。

中国の故事と思われる精巧な彫刻が施されており、極彩色で彩られた本殿は今から300年以上も前の1715年に造られたもの。

一間社流造り、こけら葺きで、旧真弓村の人見又兵衛という人物が棟梁として建てたものであると伝えられています😊

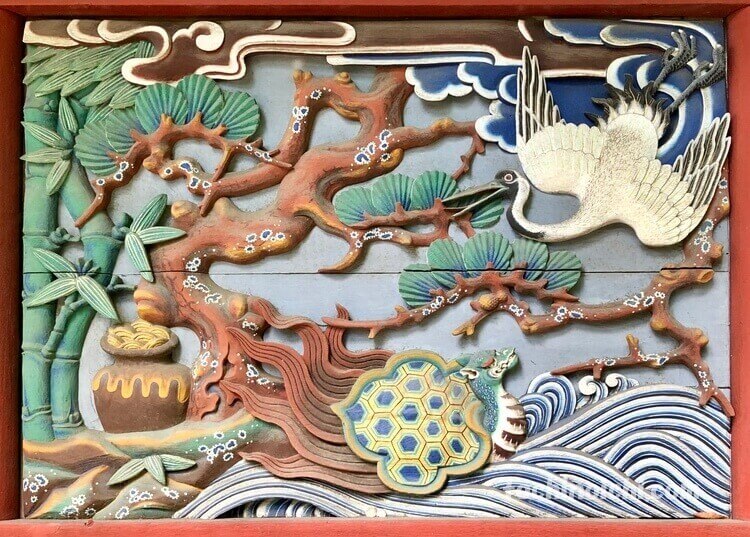

↓本殿の彫刻↓

なお、県内の社殿の彫刻がより精巧なもので覆われるようにになっていくのは江戸時代の中期以降とされていますが、ここ間中稲荷神社の本殿の完成はその直前のこと。

そのため、神社本殿の彫刻の歴史性がわかる貴重なものであることなどが高く評価され、小山市の文化財に指定されています。

また、純粋にここ間中稲荷神社の本殿は、小山市内に現存する最も古い本殿の1つ。

それだけでも一見の価値があります😊

境内紹介

間中稲荷神社の境内の様子をご紹介します。

1つ目の比較的大きな鳥居をくぐると、その奥に朱塗りの2つ目の鳥居があります。

なお、車はこの朱塗りの鳥居の手前のスペースに駐車してください😊

狛犬の足の下には子獅子の姿と玉がありますが、子獅子には子孫繁栄、玉にはよく転がるようにという家運隆盛の意味があります。

そしてそのそばにあるのが拝殿・本殿。拝殿に施された獅子や龍の彫刻は目が色づけられているので、非常に迫力が感じられます。

↓拝殿の獅子の彫刻↓

そして知らないと中々気が付かないと思うのですが、ここ小山市の間中稲荷神社へ来たら絶対に見ておきたいのが後ろにある本殿。

本殿の胴羽目には、松を背景に鶴や亀などが精巧に彫られており、人物の表情も豊かで、職人の腕の良さがうかがえます。

本殿を正面に見て左側

本殿を正面に見て後ろ側

本殿を正面に見て右側

道を車で通り過ぎるだけだと、この神社の良さには中々気が付けない。ここは小山市の隠れた名所の1つだと思います。

境内には立派な桜の樹が生えており、筆者がお伺いした際にはそれが既に散り始めていて、地面がピンク色に染まっていました。

地元住民からは桜の名所として親しまれ、満開のころはかなり綺麗です。

↓桜が満開の頃の境内↓

間中稲荷神社が気になる方は、是非春の桜の時期に足を運んでみてください😊

なお、桜の見頃は3月の下旬頃で、4月のはじめころから徐々に散り始めます。

最後まで読んで頂きありがとうございました。