栃木県栃木市

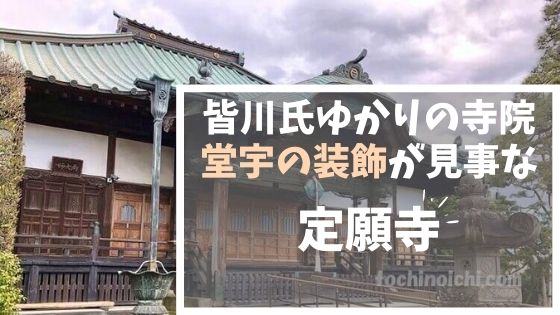

『定願寺』

1573年から1593までの天正年間に、大平町川連地区から栃木市に移された天台宗の寺院で、都賀三十三観音霊場の第二番札所でもあります。

街中にあるすっきりとした印象の寺院であり、本堂・山門・弁天堂・不動堂・安産地蔵堂といった堂宇が建ち並んでいます😊

こちらのブログでは、定願寺の歴史や境内の様子についてご紹介させて頂きます。

[aside type=”boader”]【基本情報】

| 住所 | 栃木県栃木市旭町13-7 |

| 電話番号 | 0282-22-0920 |

| 駐車場 | 近くに旧警察跡地駐車場があります |

| アクセス | マップを開く |

| 公式サイト | 公式サイトを見る |

栃木の人気宿検索

栃木県のどこに旅行したいですか?

定願寺の歴史

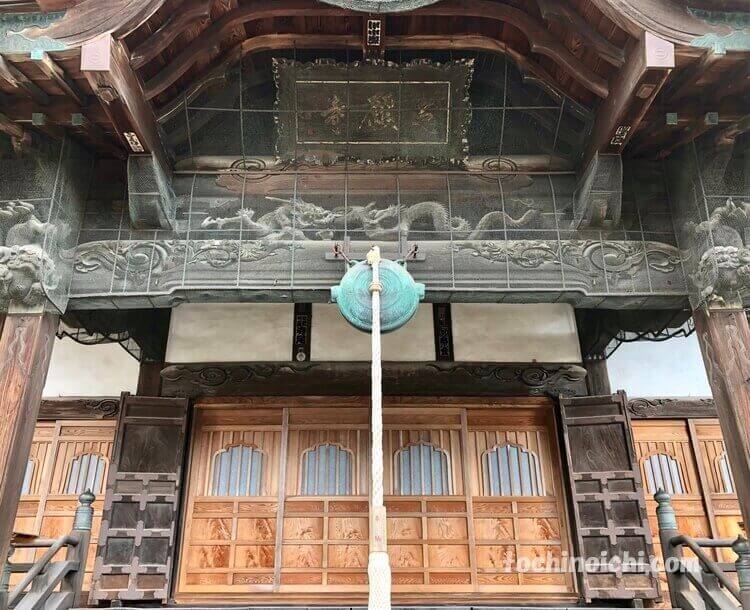

定願寺本堂

栃木市の定願寺さんは、もともとは815年に伝教大師最澄が東国巡礼の際に開基されたものと伝えられる歴史ある天台宗の寺院です。

その後は大平町川連にて阿弥陀堂と称し、領主皆川俊宗が戦死した祖父宗成やその家臣を弔う場所として大切にされたそうです😊

その後は天正年間に、川連の地を治めていた皆川一族によって現在の場所へと遷されています。

定願寺と皆川氏

定願寺が現地へ遷される少し前、皆川城の城主であった皆川俊宗は1563年に川連城の占拠に成功し、以降川連城は皆川氏の支城となります。

その後皆川藩を継いだ息子の皆川広照は、1591年に栃木に新たな栃木城を築き、これに伴い神社仏閣の再配置が行われ、阿弥陀堂も現在の場所へと遷されたそうです。

なお皆川氏は、この阿弥陀堂以外にも、神明宮、満福寺、近龍寺といった数々の寺社を栃木市へと移転させており、この時期に現在の栃木の街並みの基盤ができ始めます😊

そして皆川広照は積極的に近江商人を誘致し、野州麻を基盤に商業の発展に尽力、その結果栃木市は商都として発展し、在庫の保管の為に蔵が多数立ち並ぶようになりました。

境内紹介

定願寺は栃木市の旧警察署跡地駐車場より程近い場所にありますので、そちらに車を停めて歩くか、お寺の駐車場をご利用ください。

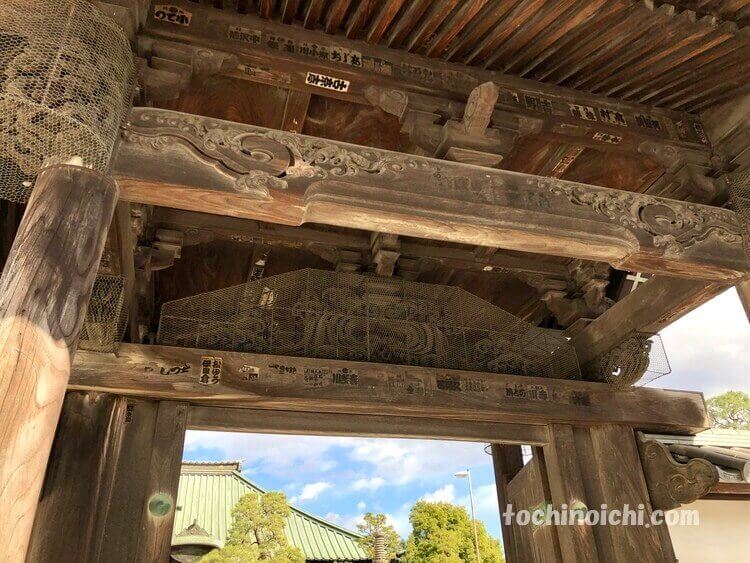

お寺へと向かうと見える山門は、1823年に豪商杉江小一郎が献納した物だそうです😊

柱に施されている装飾が大変見事で、全体的に波状の彫刻が見られ、木鼻の複雑な波状の彫刻は獅子の姿をしているそうです。

山門を通り右手には弁天堂があり、そばには藤が植えられ、御堂は池に囲まれています😊

そして弁天堂のすぐそばにある不動堂は、1596年から1615年までの慶長年間に、田村彦左衛門信清が寄進したもの。

正面の扉には、1807年に名工磯部儀兵衛によって施された見事な透彫りの彫刻が見られます。

この左右には、北面武士の遠藤盛造が、僧文覚となり紀州熊野の那智滝で荒行する様子が描かれているそうで、不動堂の扁額は亀田鵬斎の不動尊の書を木彫りしたものだそうです😊

そして定願寺の本堂は、1797年の造営で、阿弥陀如来をお祀りしています。

この本堂も装飾が大変見事で、木鼻の獅子は顔だけではなく逆立ちした獅子の全身が描かれており、他では中々見られない貴重なものです。

この本堂を正面に見て左側にある鐘楼は1851年に建てられたもので、そこに設置されている鐘は平等庵の鐘と名付けられたもの。

作者は佐野市の鋳物師丸山善太郎、彫工師は栃木市の志鳥源助と平田幸助で、1792年の作と書かれています。

佐野市は古くから鋳物の産地として知られ、佐野で造られた鋳物は天明鋳物と呼ばれ、この定願寺の鐘もその天明鋳物の逸品です。

定願寺には、今ご紹介させて頂いたように歴史的に価値のある重要な遺産が沢山あります。

栃木市を散策される際には、是非定願寺で素晴らしい装飾などをご覧になってみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。