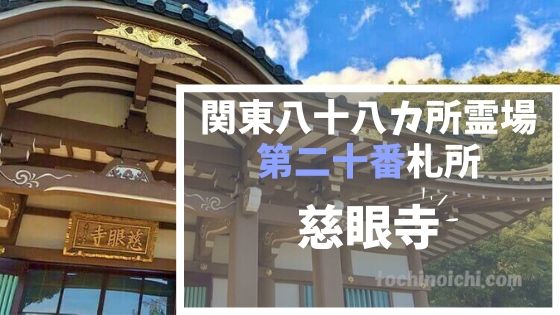

栃木県下野市

『慈眼寺(じげんじ)』

関東八十八カ所霊場の第二十番札所となっている、真言宗智山派の寺院です。

境内の観音堂には、弘法大師空海作の千手観世音菩薩が安置されています😊

こちらのブログでは、慈眼寺の歴史や、境内の様子についてご紹介させて頂きます。

[aside type=”boader”]【基本情報】

| 住所 | 栃木県下野市小金井1-26-2 |

| 電話番号 | 0285-44-3216 |

| 駐車場 | 広い無料駐車場があります |

| アクセス | マップを開く |

↓駐車場↓

栃木の人気宿検索

栃木県のどこに旅行したいですか?

慈眼寺の歴史

下野市の慈眼寺は、1196年に上野の豪族新田義兼によって開基され、新田一族の祈願所として建立されたものと伝えられています。

当時から七堂伽藍を有した東国の名刹として広く知られ、室町時代には京都醍醐寺の直末寺院となり、幕府の庇護を受けて栄えたそうです😊

江戸時代には徳川将軍家の小休所となり、八代将軍吉宗公の日光社参以降は御昼食所と定められ、将軍家と深い関係を持つお寺となりました。

その結果、慈眼寺の住職は毎年正月になると江戸城への年始参内を許されるようになり、その際には10万石大名の待遇を受けたそうです。

御朱印

下野市の慈眼寺の御朱印です。

下野市小金井の慈眼寺の御朱印

— ゆーすけ♐御朱印 (@komorigoshuin) July 16, 2017

(関東88カ所霊場第20番 十一面観音) pic.twitter.com/569CRK9PXE

下野市の慈眼寺では、ご本尊として十一面観音菩薩が安置されており、御朱印には十一面観音を表す梵字(キャ)が書かれています。

千手観音堂

日光街道沿いにあるお寺の入り口から入ると、慈眼寺の山門があります。

この山門をくぐって進むと、左手に千手観音堂があり、こちらには弘法大師空海作とされる千手観音菩薩が安置されています。

↓千手観音堂↓

千手観音菩薩の作者である弘法大師は、中国へと渡って密教を授かり真言宗を開いた人物で

日本一の高さを誇る木造塔として知られる京都東寺の五重塔を造ったのも弘法大師です😊

なお、慈眼寺は関東八十八カ所霊場の第二十番札所とお伝えしましたが

千手観音菩薩は下野西国三十三観音の二十三番札所としての観音様だそうです。

鐘楼堂

千手観音堂の近くには、江戸時代に建てられたという鐘楼堂もあります。

↓鐘楼堂↓

慈眼寺では、明治初年に起きた不慮の災害により本堂などが燃えてしまい、先ほどの千手観音堂と鐘楼堂のみ火災を免れたそうです。

そのため千手観音堂と鐘楼堂は、少なくとも150年以上前からある貴重な建物ですので、是非よくご覧になってみてください。

本堂

千手観音堂の先に、慈眼寺本堂があります。

先にも申し上げた通り、こちらではご本尊として十一面観音菩薩が安置されており、そちらは京都の醍醐寺より請来されたものだそうです。

徳川将軍家が訪れた際に、おもてなしをするための御成御殿は本堂の南側にあったそうです😊

春の桜

慈眼寺には立派な桜の木があり、春になるととても綺麗に咲く桜をみることが出来ます。

本堂へと向かう途中にも、花びらをいっぱいにつける見事な桜の木がありました。

参道を彩る桜は大変綺麗で、毎年楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。

是非桜が咲く春にも足を運んでみてください😊

最後に

慈眼寺という名前のお寺は全国にあり、調べていただくと、栃木県だけでもいくつかのお寺があるのが分かるかと思います。

これは、観音経にある慈眼視衆生 福聚海無量という言葉に由来しているそうで

観音様はいつもやさしく、思いやりの眼をもって生きとし生ける民衆を視ていてくださる

その観音様の心をもって生きれば、まるで海のように、無量に福が集まる

というような意味になるそうです😊

あるとき他の場所でも慈眼寺という寺院をお見かけして気が付き、由来を調べてみたのですが、色々と考えさせられる深いお言葉でした。

徳川家ゆかりの下野市の慈眼寺、気になる方は是非参拝に訪れてみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。